都麦出版TOPページ > ステップ式英語

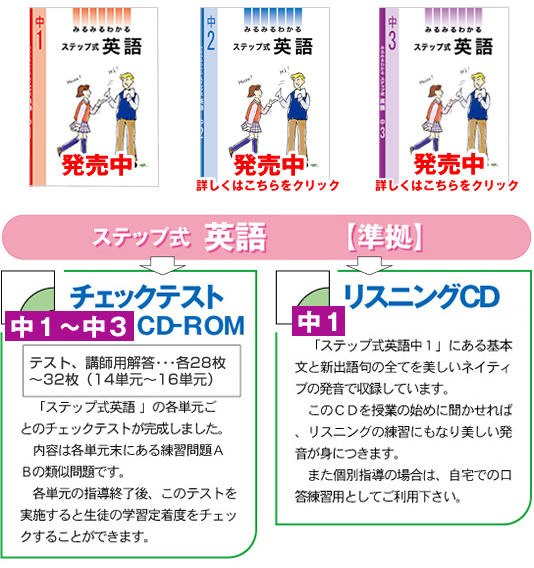

ステップ式英語(中1~3)

ゆとり教育がスタートして以来、子供たちの学力は低下の一途をたどっているようです。

英語にしても、国語力の低下も影響し、中1の後半から英語嫌いや英語を苦手とする生徒が増えています。

本書はそのような現状を踏まえ、英語が大好きで、しかもしっかりした英文法力を身につけた生徒をたくさん増やそうと制作しました。

制作にあたっては、ゲラ段階から会社の近所の子供たちに協力してもらい、生徒の反応を見ながら改良を加えて完成させました。

本書が、英語を得意とする生徒をたくさん生み出すことを願っています。

1.「もっと学びたい」という気持ちにさせる紙面

一般の英語テキストは、まずまとめがあってそこを読み、次に練習問題をやるという流れです。しかし最近の子供たちは「説明」を読みたがらず、すぐに問題に取りかかろうとするため、しばらくすると行き詰まってしまいます。

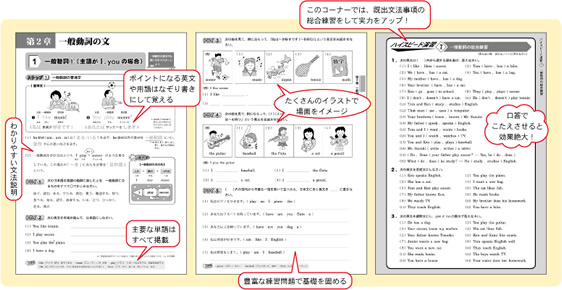

本書では、「みるみるわかる数学の要点」でその効果を実証済みの「なぞり書き方式」を採用しています。この方式では、生徒が本文を読み進めながらポイントになるところを赤ペンなどで記入しつつ学習します。このため大切なところがスッと頭に入り、しかも楽しみながら学べます。

また豊富なイラストを通じ、場面の理解を深めることができます。

2.豊富な練習量で着実に学力アップ!

英文法を理解したら、あとは徹底した文型練習で基礎を固めることが大切です。そのために、本書では「これでもか!」というくらいの反復トレーニング問題を入れています。これをすることで生徒は、「Are you play ~?」とか「Do he like ~?」などの文章について「何か変だな?」という感覚を身につけさせることができます。

また単元ごとには「ハイスピード演習」というコーナーがあり、今まで習った文型などを口答でトレーニングさせます。これにより英語が瞬間的に口をついて出てくるまで習熟させることができます。

3.一斉指導はもちろん、個別指導、自主型個別指導にも最適です。

本書は、とても丁寧なスモールステップ方式で作られています。そのためこれで学習する生徒は、「解説ページをなぞり書きして理解する」→「豊富な練習問題をこなして知識を定着させる」という学習の流れにそって自学自習でき、自然に学力をつけることができます。このため講師は、文法解説より、「ハイスピード演習」コーナーによる生徒の定着度確認に集中することができます。このようにこのテキストは講師の指導や解説が極力不要になるよう作られているため、どのような授業形態にでも合わせて使うことができます。

一斉授業用教材として

〈中1〉

学校の教科書では、1ページの中にbe動詞,一般動詞,命令文が出てくるなどの関係で文法授業が難しいものです。そこで、塾では本書を使って早め早めに文法指導を完了させましょう。そうすれば余裕を持って教科書指導もでき、生徒の学力も定着します。授業方式は次のようにされるとよいでしょう。

①まず講師は、基本文の音声指導をしたり、文法解説を行う。次に生徒になぞり書きをさせ、知識の定着を

はかる。

②時間を与えトライに挑戦させる。答えあわせをしたり、残りを宿題にしたりする。

③単元終了後は、生徒一人一人に「ハイスピード演習」を口答で答えさせる。

(ストップウォッチで時間を測り、規定時間内に言わせるようにするのも効果があります。)

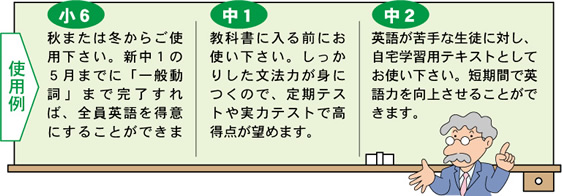

〈小6〉

秋や冬から、国語や算数の時間の合間や新しく英語の時間をとって本書を少しずつ進めると良いでしょう。中1の5月の連休までに、16回程の授業をし、be動詞を完了させておくと、教科書指導がスムーズに進み、定期テストの成績アップが期待できます。

個別指導教材として

〈中1の通常授業〉

本書は、講師の手助けなしでも中1の文法事項を自学自習できるように作られています。

また少し難しい単語の発音や意味は、すべて下の欄に載っているので、単語がわからないために学習がストップしてしまうことがありません。そのため個別指導においては、次のような使い方が考えられます。

①講師は新しい単元のポイント説明や音声の指導をし、その後問題をピックアップして生徒にさせる。

②答え合わせをし、ポイントを解説する。残りを次週までの宿題とする。

③次回の授業のとき、宿題点検をする。

〈中1や中2の中途入塾生で中1の基礎が不足している生徒対策〉

上記のような生徒の成績向上を果たすには、直面する定期テスト対策と並行して、中1の始めからの基礎文法の底上げ指導が必須です。そのためには生徒が講師の助けを借りなくても、家庭内でどんどん進められ、自然に英語力が上がっていくような教材が必要です。

本書はステップバイステップ方式で作られているため、生徒の自学自習が容易で、そのような目的にもピッタリです。

本書を家庭学習用持たせ教材として利用する場合は、次のようにされると効果的です。

① 授業終了時に次回までの宿題ページを決める。

② 次回授業時にそれを点検する。

各単元終了時には、「ハイスピード演習」の答えを口答で言わせ、学習の定着度を確認する。